Sep 032008

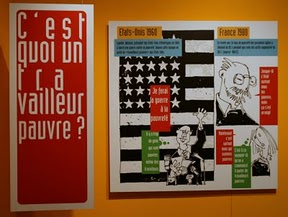

Les questions de société sont généralement abordées au travers de reportages TV, de magazines, d’essais. Mais comment exposer un thème de société dans un musée ? C’est l’exercice auquel se livre, autour de la question des travailleurs pauvres, l’Ecomusée du Val de Bièvre(*).

Les questions de société sont généralement abordées au travers de reportages TV, de magazines, d’essais. Mais comment exposer un thème de société dans un musée ? C’est l’exercice auquel se livre, autour de la question des travailleurs pauvres, l’Ecomusée du Val de Bièvre(*).Dans un corps de bâtiment d’une vieille ferme de Fresnes, cette exposition modeste par sa surface s’articule en six sections.

- En introduction une jeune femme confie à la caméra d’un côté son plaisir à travailler, de l’autre le fait que ce job à temps partiel ne lui permette pas de vivre. En regard sont affichées des références sur le droit à la protection sociale de l’individu.

- Plus loin, des panneaux avec documents d’archives locales (journaux, photos, bons de ravitaillement) présentent un historique de la pauvreté et de la manière dont elle a été perçue en France, au cours des siècles. S’y détache la distinction entre le bon et le mauvais pauvre, la peur qu’il suscite, le traitement religieux puis laïc de la question. On relève que jusqu’à la Révolution la pauvreté est perçue comme un échec individuel. Elle ne prend une dimension collective qu’avec l’industrialisation. Des films du PCF montrent l’éradication des taudis à Arcueil dans les années 50 et glorifient le logement social. La villa Mélanie avec une seule fontaine pour 400 habitants est comparée à «un vrai bidonville d’Algérie». L’historique s’achève fin 2006 par un article du Monde portant témoignages de travailleurs pauvres(*)

- Une courte section pose ensuite l’origine et la définition du terme travailleur pauvre. Est considéré comme un travailleur pauvre, une personne travaillant et vivant dans un foyer pauvre. Le seuil de pauvreté d’un foyer étant fixé dans l’esprit des Français à 1000€ pour une personne seule, plus 500€ par adulte ou enfant d’au moins 14 ans (330€ sinon). Des seuils inférieurs sont fixés par l’INSEE et Eurostat. La notion de travailleur pauvre apparaît à l’issue des trente glorieuses, lorsque les pauvres ne sont plus les vieux mais les jeunes.

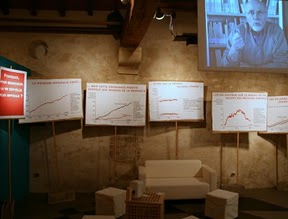

Un espace peuplé de graphiques commentés faisant réponse à des questions, propose une analyse socio-économique du travailleur pauvre. Deux interviews de chercheurs posent des repères. Pierre Concialdi explique comment à partir de 1980 la sécurité économique des ménages va passer de plus en plus par les revenus de la propriété et non par ceux du travail augmentant encore la croissance des inégalités entre salariés liées à la multiplication du travail à temps partiel et temporaire. Yves Cochard note lui que le vocable ‘travailleur pauvre’ exprime un paradoxe qui dit ce qui n’est pas acceptable. En ce sens il signale que la presse préfère des expressions plus molles comme les plus démunis… Relevant l’opposition entre exigence de flexibilité (CDD…) et celle des bailleurs (logement) il voit dans ce phénomène une invalidation du travail dans sa capacité à autonomiser l’individu et un danger pour la cohérence de la société toute entière.

Un espace peuplé de graphiques commentés faisant réponse à des questions, propose une analyse socio-économique du travailleur pauvre. Deux interviews de chercheurs posent des repères. Pierre Concialdi explique comment à partir de 1980 la sécurité économique des ménages va passer de plus en plus par les revenus de la propriété et non par ceux du travail augmentant encore la croissance des inégalités entre salariés liées à la multiplication du travail à temps partiel et temporaire. Yves Cochard note lui que le vocable ‘travailleur pauvre’ exprime un paradoxe qui dit ce qui n’est pas acceptable. En ce sens il signale que la presse préfère des expressions plus molles comme les plus démunis… Relevant l’opposition entre exigence de flexibilité (CDD…) et celle des bailleurs (logement) il voit dans ce phénomène une invalidation du travail dans sa capacité à autonomiser l’individu et un danger pour la cohérence de la société toute entière. Basée sur les entretiens réalisés avec des travailleurs pauvres du Val de Bièvre, la cinquième section aborde la réalité quotidienne des travailleurs pauvres faite à la fois de discrimination, ruptures, fragilité, faiblesse financière, voire de santé mais aussi rapport positif au travail. Le choix de citations brutes et de l’exposition d’objets appartenant aux interviewés entretient la proximité du thème avec le visiteur voire développe l’empathie.

Basée sur les entretiens réalisés avec des travailleurs pauvres du Val de Bièvre, la cinquième section aborde la réalité quotidienne des travailleurs pauvres faite à la fois de discrimination, ruptures, fragilité, faiblesse financière, voire de santé mais aussi rapport positif au travail. Le choix de citations brutes et de l’exposition d’objets appartenant aux interviewés entretient la proximité du thème avec le visiteur voire développe l’empathie.- Le solutionnement de la question des travailleurs pauvres est brièvement évoqué par un acteur du secteur social (Julien Lauprêtre, Président du Secours populaire) qui après avoir noté la croissance du phénomène et souligné les limites du caritatif en appel aux pouvoirs publics.

Avant d’aller plus loin et de revenir à mon sujet de tourisme du Réel disons tout de suite qu’à titre personnel j’ai trouvé l’exposition tout à fait passionnante par les éclairages apportés tant à l’homme qu’au citoyen.

Quelques remarques muséographiques et non critiques sur la forme de cette exposition qui la distingue par exemple d’une rétrospective au Grand Palais !

- Elle traite d’une question de société et non de patrimoine.

- Elle joue la proximité pour faire entrer le visiteur dans le sujet par des témoignages concrets (vidéos, textes, objets) d’habitants du territoire, avec l’intention de susciter l’empathie.

- Elle ne propose pas de solution à ce qui est présenté comme un problème de société. Mais offre des clefs, des repères sur la problématique. Ne sont pas abordés ni les mécanismes d’aides actuels (RMI) ou envisagés (RSA…), ni leur efficacité, domaine hautement polémique. Le musée préfère organiser un débat sur ce sujet dans le cadre d’une des animations autour de l’exposition(***).

- Elle ne fait pas appel à une débauche de moyens.

- Elle se distingue du reportage TV non seulement par le temps, il faut une heure trente pour une visite exhaustive, mais en donnant un rôle actif au visiteur qui peut prendre le temps d’approfondir, de se questionner en échappant le voyeurisme télévisuel. Elle ne viole pas l’intimité des gens en introduisant des caméras chez eux par exemple mais au contraire en leur proposant de confier des objets leur étant chers à exposer, en les associant activement à la démarche.

- Elle fait appel aux recherches en sciences sociales et économiques.

- Elle prend le recul du mouvement de l’histoire.

- L’éthique n’y est pas abordée en tant que telle. Il est posé d’emblée que cette situation n’est pas acceptable en référence aux textes fondateurs du dro

it social. - Elle n’offre aucun points de vue contradictoires sur la question et privilégie plutôt une forme encyclopédique dans les sections 2 à 4.

- Elle est militante en montrant la stigmatisation dont sont l’objet les travailleurs pauvres, en jouant sur la proximité (sous-entendu ça peu vous arriver), en illustrant les limites du caritatif et en suggérant la nécessaire intervention des pouvoirs publics.

Pour revenir à mon sujet, il est clair que cette exposition n’est pas destinée au touriste dans sa définition ordinaire. Pour preuve elle est dans une banlieue non accessible en métro, fermée en août et ne dispose d’aucun support en langue étrangère. Elle s’adresse aux habitants du territoire, aux scolaires comme aux adultes, aux travailleurs sociaux, aux politiques… Pourtant je suis persuadé qu’un musée dédié à la société française contemporaine (abordant des thèmes comme l’emploi, la famille, le logement, l’économie, la politique, la santé…) pourrait non seulement intéresser les Français mais aussi les touristes étrangers venus découvrir la France sous toutes ses facettes y compris contemporaines (et souvent confrontés à des problématiques voisines dans leur pays). Ce type d’exposition (mais aussi celles de musées tels que la Cité Nationale de l’immigration, de l’Architecture, de la Villette) constituent une bonne base pour réfléchir à un musée de la société dans laquelle nous vivons. Mon prochain billet traitera justement de ces écomusées et musées de société qui ont éclot depuis une trentaine d’années.

(*) Exposition : Quand le travail ne paie plus du 19/3/2008 au 14/12/2008. Entrée libre. Ecomusée du Val de Bièvre (Fresnes)

(*) Exposition : Quand le travail ne paie plus du 19/3/2008 au 14/12/2008. Entrée libre. Ecomusée du Val de Bièvre (Fresnes)

Ferme de Cottinville

41, rue Maurice Ténine

41, rue Maurice Ténine

94260 Fresnes

Tél. : 01 41 24 32 24

Tél. : 01 41 24 32 24

Bus 186 depuis la porte d’Orléans.

Jours et horaires d’ouverture :

Du mercredi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Mardi, dimanche et jours fériés de 14 h à 18 h.

Jours et horaires d’ouverture :

Du mercredi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Mardi, dimanche et jours fériés de 14 h à 18 h.

Le dossier de presse de l’exposition

La fiche du musée sur la base PortEthno du Ministère de la culture.

(**) Nous, les travailleurs pauvres, Le Monde, 15 Décembre 2006, Claire Guélaud.

(***) Evénements à venir.

Dimanche 28 septembre, 15h00, Visite guidée de l’exposition, Par Alexandre Delarge,

conservateur de l’écomusée

Mardi 18 novembre, 19h30, Débat : Des solutions pour les travailleurs pauvres ? Animé par Henri Israël, viceprésident chargé de la culture, Communauté d’agglomération de Val de Bièvre

Intervenants :

– Christine Black-Charlec, Medef

– Gilles Desbordes, CFDT

– Michel Husson, économiste à l’IRES

Pour citer cet article (format MLA) : Traynard, Yves. « C’est quoi un travailleur pauvre ? ». ytraynard.fr 2025 [En ligne]. Page consultée en 2025. <https://www.ytraynard.fr/2008/09/cest-quoi-un-travailleur-pauvre/>

En complément : La France des travailleurs pauvres, Grasset, 2008, par Denis-Clerc et le débat entre ce dernier, éditorialiste à Alternatives Économiques, auteur de La France des travailleurs pauvres (Grasset), et Christophe Fourel, directeur général de l’Agence nouvelle des solidarités actives.

Voir ATD-Quart Monde : « Il faut construire une connaissance de la misère » LEMONDE.FR | 17.10.08.